最近有病友在我們的影片( https://www.facebook.com/share/v/1DSyN841jm/ )下方留言問到一個很好的問題:

「醫師,請問清除爆出的髓核之後,纖維環的破口,會做什麼醫療處理嗎?不然椎間盤再受壓,是不是又很容易把剩下的髓核擠出來?」

這個問題非常好,也是醫師與病友一直在討論的議題。

今天我們就用數據與研究證據,好好說明這個問題。

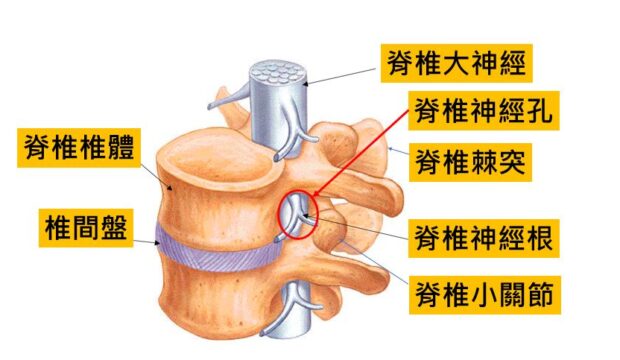

為什麼會復發?椎間盤「爆胎」之後的結構問題

椎間盤突出可以想像成「輪胎破掉、內胎爆出來壓到神經」

醫師手術時,會清除跑出來壓迫到神經的椎間盤髓核,但要不要進到你輪胎裡面把還沒爆出來的內胎給他盡量撈光光?這就有很多爭議跟悖論了。畢竟雖然你掏空,可能能降低復發,但事實上殘存的內胎還有功能。你特別去把它掏光光,只會加速該脊椎節段退化(地基被掏空了嘛)。所以你降低復發的代價是加速惡化,反而可能導致患者因為脊椎退化而需要手術。

至於那個「破洞」的確大部分情況都不會立即縫合。

所以,破洞還沒癒合前,後續的再突出風險,與這個破洞有關。

當然如果本來就有一些快破出來的沒有掏乾淨,可以想見復發率一定會比有妥善處理的高。

先回答不同手術對於復發率的差異。

許多病人擔心內視鏡手術「會不會比較容易復發?」

事實上,脊椎內視鏡醫學會這篇文章能回答這個問題

此外,內視鏡因為肌肉、筋膜、軟組織破壞更少,可以讓病人更快出院、恢復更好。

![]() 「用小傷口,做到大效果」,這就是內視鏡手術的核心價值。

「用小傷口,做到大效果」,這就是內視鏡手術的核心價值。

回到原本問題,那破掉的纖維環(外胎)到底要不要「補起來」?

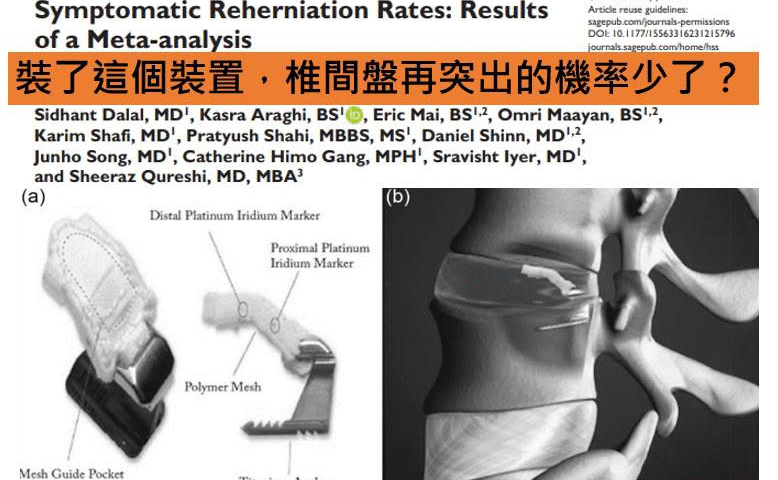

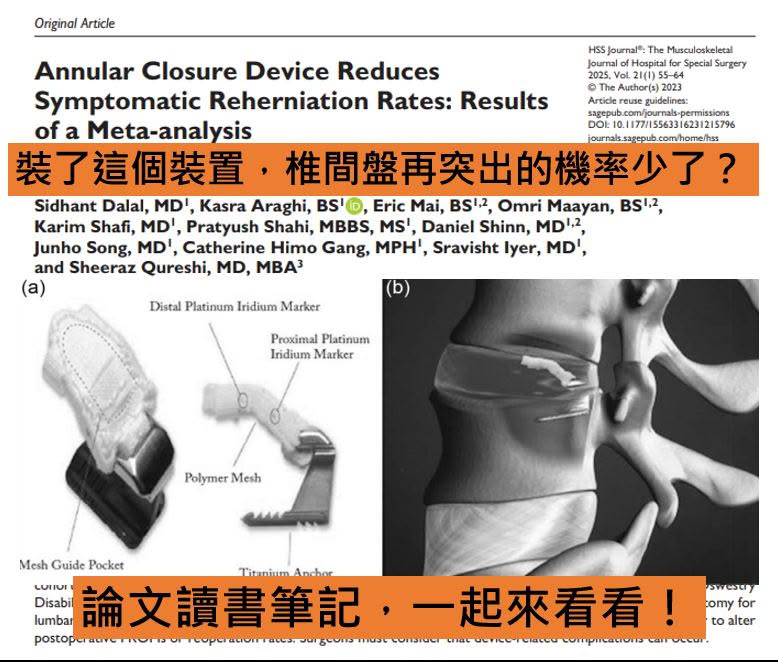

這幾年,國外已經有一些「纖維環封閉裝置」商品化上市,

例如Barricaid,是目前最常被研究的植入物。

這篇2023年發表的系統性回顧與統合分析,專門檢視這個問題。

它納入了5篇研究(2篇隨機對照試驗(RCTs)、2篇回溯性研究、1篇前瞻性世代研究(prospective cohort study)),總結如下:

![]() 復發率(再突出):

復發率(再突出):

使用纖維環封閉裝置可以降低約53%的有症狀再突出機率。

有使用組 復發率:3%~18.8%

無使用組 復發率:7%~31.6%

![]() 但注意:這是「有症狀」復發,單純影像上復發也許更多,但不一定有症狀。

但注意:這是「有症狀」復發,單純影像上復發也許更多,但不一定有症狀。

![]() 再手術率:有再突出不代表需要再手術,畢竟只是輕微的話事實上也不用手術復健就能過關

再手術率:有再突出不代表需要再手術,畢竟只是輕微的話事實上也不用手術復健就能過關

該研究統合顯示:不管有沒有植入纖維環封閉裝置,

「再手術率其實沒有顯著差異」(OR=0.90;P=0.87)

換句話說,雖然有再突出的風險差異,但實際上重新開刀的機會沒有明顯差別。

![]() 椎間盤高度:我用擋土牆擋住椎間盤內胎再突出,是不是椎間盤高度也可以保留較好?反之,有些人擔心再突出或椎間盤退化會讓椎間盤「扁掉」?

椎間盤高度:我用擋土牆擋住椎間盤內胎再突出,是不是椎間盤高度也可以保留較好?反之,有些人擔心再突出或椎間盤退化會讓椎間盤「扁掉」?

有的研究發現:纖維環封閉裝置的椎間盤高度減少較少(約12~21%),非ACD組約17~21%。看起來差異不大。

另外稍微長期研究則發現:用不用纖維環封閉裝置的後來椎間盤高度差異根本連統計學意義上的差異都沒達到。

![]() 脊椎骨與椎間盤相連處(終板)會不會有變化:

脊椎骨與椎間盤相連處(終板)會不會有變化:

裝置是打在脊椎骨上的擋土牆,當然會擔心對骨頭本身有無變化改變?併發症是大家最擔心的部分。

有研究發現:纖維環封閉裝置的確有較高的終板變化(20.2% vs 1.4%),研究推測可能與裝置的金屬錨釘、網狀結構造成終板受壓有關。甚至有14%的病人發現植入物穿透終板,核磁共振上骨髓反應

![]() 此外,植入物本身有沒有可能有沒有功勞不知道,還變成禍害呢?這就是討論植入物相關併發症:

此外,植入物本身有沒有可能有沒有功勞不知道,還變成禍害呢?這就是討論植入物相關併發症:

有報告指出,纖維環封閉裝置可能會發生:網狀結構移位(擋土牆的牆本身突出之類的)、植入物脫離、當然跟椎間盤突出一樣,這些植入物併發症大部分病人不一定有症狀,只有少數需要再次手術。

![]() 回到手術主要是要改善病患的症狀,來談談病人的實際感覺:

回到手術主要是要改善病患的症狀,來談談病人的實際感覺:

不管有沒有植入纖維環封閉裝置,只要好好做神經減壓,移除掉壓迫神經的椎間盤,病人的疼痛與相關的生活、功能指標都會改善。統合分析發現,有沒有植入纖維環封閉裝置,在病人感覺上的差異並不顯著。

你會問,那破孔不補會怎樣?其實,破孔自然癒合其實也可能發生,畢竟他也是妳身體的一部份,也會如同你受傷會癒合一樣,椎間盤的纖維環破口會慢慢有疤痕組織形成(自然癒合),

但這個過程因人而異,缺損大的人癒合能力較差,復發率也會比較高。

最後,雖然這篇文章第一點提到使用了植入物好像能讓椎間盤突出復發率降低!這篇研究的限制,你也要知道!

雖然這篇文章是SCI級期刊的系統性回顧,看起來好像很厲害。但有幾個很重要的問題:

幾乎所有他引用的文章(5篇有4篇)研究都接受了廠商不同形式的幫助。

80%啊!各位!你引用的研究 80% 有廠商支持(研究費用、顧問費、股票選擇權),廠商會花錢給你寫一篇打臉自己的文章嗎?人家廠商的錢也不是大風颳來的啊!

這雖然不能說研究一定錯,但至少你可以放在心裡這的確可能會影響研究設計、結果報告,產生偏誤。再加上盲法不足,樣本數也偏少,甚至手術醫師自己也知道有沒有植入裝置、病人也知道自己有沒有植入。

這些都有可能造成「選擇偏誤」。

總之,今天讀書筆記後,我們的小結重點

1. 內視鏡手術雖然傷口小,但復發率還是可以很低,更不會比傳統手術復發率高,且因為組織破壞少,患者可以更快復原。當然前提是你要找到真的會做的內視鏡醫師做手術。

2. 纖維環要不要「補」,目前的資料還不夠完整。破孔巨大缺損的人,確實可能適合考慮,但要跟醫師充分討論風險與利益。阿不過台灣目前也沒這個植入物。看看就好。知道有這東西。

3. 可以從研究看出,植入物不是萬靈丹,可能有好處,但好像也不是真的很多。有沒有壞處,還是不要忘記要想一下這個可能被你忽略的問題!

4. 醫學研究跟各種人生哲理其實沒有太大區別,吃人手短拿人嘴軟,即使通篇英文,SCI文章,你覺得好像很厲害。但從來沒說這東西神聖不可侵犯,研究數據一定要持平看待,還有很多地方需要更多臨床驗證。也不是只有在脊椎,各種報章雜誌上推廣的東西,都要想想有沒有可能有類似的狀況。當然打著研究也不是一定對然後去用完全沒實證的偏方就是個人選擇了。人當然要為自己的選擇付出代價。

文末,祝大家都能找到自己信賴且合適的醫師!

![]() 新光醫院 骨科部脊椎外科 熊偉醫師

新光醫院 骨科部脊椎外科 熊偉醫師![]() 台北市文昌街95號

台北市文昌街95號![]() 醫師介紹|taiwanspine.com/about

醫師介紹|taiwanspine.com/about![]() 網路掛號|taiwanspine.com/appointment

網路掛號|taiwanspine.com/appointment

論文連結 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11748393/