很多腰椎退化性椎管狹窄的病人,拿到手術同意書時看到「打釘+融合」四個字,腦中第一個念頭常常是:

「我不想要打釘子⋯可不可以不要⋯?」

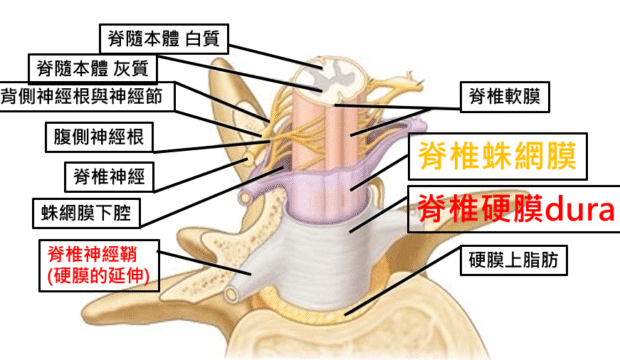

要回答這個問題,我們得先知道——打釘子(脊椎融合)是怎麼來的?理論大廈的根基是什麼![]()

脊椎螺釘的歷史

![]() 最早的脊椎融合(1911 年,Albee & Hibbs,美國)

最早的脊椎融合(1911 年,Albee & Hibbs,美國)

當時主要用於治療脊椎結核(Pott’s disease)造成的不穩定與畸形。

方法是用自體骨塊固定脊椎,那時還沒有脊椎手術用的螺絲。

手術目標是讓被侵蝕空掉不穩定的骨頭能再「長在一起」減少不穩定的活動,避免脊椎旁神經受影響被壓迫。

![]() 融合手術拿來應用在退化性脊椎病變(1950–1970 年代)

融合手術拿來應用在退化性脊椎病變(1950–1970 年代)

脊椎融合開始用於退化性腰椎疾病(例如滑脫、嚴重椎間盤退化)。

手術仍然是「純骨融合」,沒有金屬固定物。

病人需要長期石膏或支架固定,臥床數月直到骨融合成功。

![]() 螺絲釘與鋼棒的手術時代(1980–1990 年代)

螺絲釘與鋼棒的手術時代(1980–1990 年代)

Pedicle screw(椎弓根螺釘)與 rod(連接桿)技術成熟。

代表人物:Roy-Camille(法國)、Magerl(瑞士)。

優點:穩定性更強、可提早下床活動、融合成功率提高。

缺點:手術侵入性高、時間與出血量增加。

植入物蓬勃發展的根基

有了更好的「武器」,自然就有人想知道,這些新武器到底有沒有比較好?於是,在眾多研究裡,有幾篇成為推動脊椎融合的重要里程碑:

1991 年 Herzog & Cochrane

比較單純椎板切除與椎板切除加骨移植融合,50 位患者的隨機對照試驗。

平均追蹤 3 年後發現,有骨移植的病人,腿痛與背痛的緩解更好。

這篇是退化性滑脫領域最常被引用的經典之一。

1997 年 Fischgrund 等人

比較椎板切除+骨移植融合與椎板切除+骨移植+器械固定(前一篇的作者也是共同作者)。

兩年追蹤結果:骨移植組有 85% 病人覺得結果「好或非常好」,器械組是 76%,差異沒有統計意義。

器械組融合成功率雖高,但臨床症狀改善沒有額外好處。

2004 年 Martin B. Kornblum

同一研究團隊針對前兩項退化性滑脫研究的病人做長期追蹤,只分析「椎板切除+器械固定」這一組。

比較融合成功與偽關節(沒融合成功)的病人,在術後約 8 年時腿痛與背痛的差異。

結論:器械固定可增加融合成功率,長期來看也能減少腿痛與背痛,因此可作為骨移植的輔助方式。

換句話說,根據 Hercovitz 的資料,器械融合能減少偽關節發生、提高融合成功率,並在長期追蹤中減少症狀。

不過,這篇文章在當期就被 Jeffrey Katz 投書批評:結論過於推測,因為它不是比較兩種不同手術方式的病人,而是只追蹤一種手術,再根據 X 光融合狀態去比結果。但總之,這並不是主流的反對意見,融合手術也就慢慢成了主流。

然而,也有一些有影響力、態度保留的專家指出,商業活動與經濟考量,很可能推動了這種治療方向的轉變。但接下來十幾年,都沒有出現真正品質很高的研究。

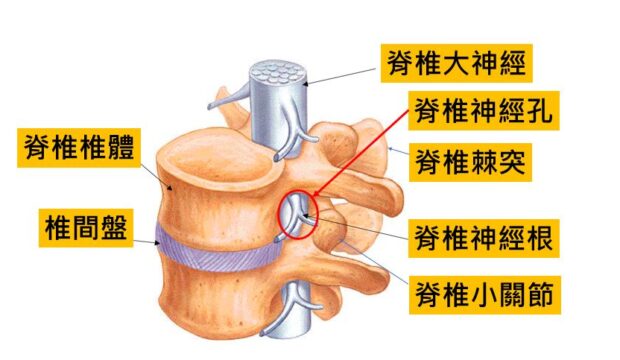

先簡單解釋一下退化性脊椎滑脫(degenerative spondylolisthesis):這是一種脊椎椎體錯位(上一節椎體相對於下一節往前滑移),通常會合併脊椎狹窄,造成病人腿痛與背痛。

雖然融合手術在這段時間蓬勃發展,但一直有一派醫師認為,有些患者其實單純減壓就能改善症狀。

頂級期刊NEJM的幾篇不同看法

到了 2016 年,頂級醫學期刊 NEJM 刊登了一篇重量級研究,專門探討腰椎狹窄合併或不合併退化性滑脫時,單純減壓與減壓合併融合的差異。研究刻意排除了病情較輕、不需要手術的患者,只納入症狀嚴重、確實需要開刀的族群。這些病人的 MRI 皆顯示腰椎狹窄,站立 X 光有滑脫至少 3 mm,不論滑脫程度或是否有動態不穩定,都能納入;但若有脊椎側彎、多節段病灶、或該節段曾開過刀,則不列入研究。

受試者被隨機分配成兩組:一組接受單純後路減壓,並保留脊椎中線結構;另一組則是在減壓後,加上椎弓根螺釘固定與骨移植,可視情況放置融合墊片(cage)。所有手術都必須在顯微鏡或放大鏡輔助下進行。研究團隊不只關注臨床症狀,也評估病人自述的生活功能量表(ODI)、六分鐘步行測試,以及健康經濟面向。

兩年追蹤的結果顯示,融合組的 ODI 平均分數為 27 分,減壓組為 24 分,差異並不顯著(P = 0.24);六分鐘步行距離也幾乎一樣,融合組 397 公尺、減壓組 405 公尺(P = 0.72)。即使細分成有滑脫與沒有滑脫的病人,結果也相似。五年追蹤顯示兩組臨床結果仍無顯著差異。反倒是在手術負擔上差別明顯:融合組住院時間較長(7.4 天 vs 4.1 天)、手術時間更久、出血量更多、成本更高。平均追蹤 6.5 年,再手術的比例兩組幾乎一樣(融合組 22%、減壓組 21%)。結論很清楚——對於這類患者,減壓合併融合在兩年與五年的臨床結果上,都不優於單純減壓。這項研究由瑞典烏普薩拉大學醫師教育與研究協議資助。

那麼,融合真的完全沒有好處嗎?同樣在 2016 年,Zoher Ghogawala 在 NEJM 發表的另一篇研究給了不同的觀點。這項研究納入 50–80 歲、有穩定型第一級滑脫(3–14 mm)並合併腰椎狹窄的病人,隨機分配接受單純減壓,或減壓加後外側器械融合。結果顯示,融合組在 2–4 年時的 SF-36 身體構面分數略高於減壓組 5–6 分(達統計顯著),但差距不大;兩組在 ODI 改善幅度上沒有顯著差異。不過,融合組的再手術率只有 14%,減壓組則高達 34%。換句話說,融合組的生活品質稍優,再手術率也較低,但功能改善的幅度與減壓組差不多。

接著是 2021 年 NEJM 發表的另一項大型研究,針對單節段滑脫 ≥ 3 mm 的腰椎狹窄患者,大多數病人腿痛或背痛已超過一年。研究排除了脊柱側彎、廣泛椎間孔狹窄、多節段滑脫、以及曾在該節段開過刀的情況。設計上採用開放標籤、多中心的非劣性試驗,比較單純減壓與減壓合併融合的效果。兩年追蹤顯示,ODI 降低 ≥ 30% 的比例,減壓組為 71.4%,融合組為 72.9%,差異不顯著,符合「非劣性」。融合組在手術時間、住院天數與整體負擔上都較高;再手術率則是減壓組 12.5%、融合組 9.1%,差異不大。這代表在條件明確的病人中,單純減壓的效果並不輸融合。

總結來說,這幾篇 NEJM 的高品質研究,在過去十年間為「退化性滑脫到底要不要融合」提供了關鍵證據,也顯示答案並非一面倒。

![]() 以上就是脊椎退化滑脫到底要不要融合的幾篇重要文章的整理

以上就是脊椎退化滑脫到底要不要融合的幾篇重要文章的整理

別急著否定植入物與文獻讀後感

先別急著把研究結果直接套到自己身上,因為——

![]() 這些病人沒有被納入研究(排除條件很重要)

這些病人沒有被納入研究(排除條件很重要)

幾個關鍵族群是這些研究一開始就排除的:

多節段滑脫或多層狹窄、脊柱側彎、嚴重畸形、嚴重椎間孔狹窄(尤其骨頭把神經出口卡死的)、急性不穩定(外傷、腫瘤、感染造成骨破壞)、曾在同一節段做過手術

![]() 如果你屬於這些情況,單純減壓的風險會比較高(比如同一節段再次減壓,沾黏處理本來就困難,能安全分離的醫師並不多)。

如果你屬於這些情況,單純減壓的風險會比較高(比如同一節段再次減壓,沾黏處理本來就困難,能安全分離的醫師並不多)。

在這種情況下,醫師建議融合手術,其實是很合理的。

![]() 脊椎「穩定」還是「不穩定」?

脊椎「穩定」還是「不穩定」?

這個問題到現在仍是大哉問。國際專家也承認,這是臨床上最難拿捏的灰色地帶之一:

X光屈伸位、MRI,甚至關節液判斷,都可能出現模糊判讀。

「不穩定」沒有全球一致標準。

挪威的 RCT 特別分析過:醫師術前主觀判斷與電腦隨機分派相比,病人的術後結果並沒有更好。

![]() 白話文:就算是資深醫師,也無法準確預測誰一定需要融合。

白話文:就算是資深醫師,也無法準確預測誰一定需要融合。

![]() 三篇 NEJM 研究重點比較

三篇 NEJM 研究重點比較

Försth 2016:同時納入有滑脫與無滑脫 → 減壓與融合差異不大

Ghogawala 2016:只收穩定型第一級滑脫 → 融合在部分分數上略優

Austevoll 2021:只收單節段滑脫 ≥ 3 mm → 單純減壓不劣於融合

![]() 結論:只要滑脫是穩定型(不是每天在「跑位移」),單純減壓的效果可以和融合一樣好。

結論:只要滑脫是穩定型(不是每天在「跑位移」),單純減壓的效果可以和融合一樣好。

![]() 你可能適合單純減壓的條件

你可能適合單純減壓的條件

1. 單節段腰椎狹窄

2. 滑脫 ≤ 1公分左右

3. 沒有嚴重椎間孔骨性卡壓

4. 沒有多節段滑脫或側彎

5. 症狀超過半年到一年,保守治療無效

![]() 在這樣的情況下,根據國際最高等級期刊的多國大型試驗,單純減壓效果與融合一樣好,而且說實話,減壓手術對患者的身體負擔更小、恢復更快。

在這樣的情況下,根據國際最高等級期刊的多國大型試驗,單純減壓效果與融合一樣好,而且說實話,減壓手術對患者的身體負擔更小、恢復更快。

![]() 那什麼情況更可能需要融合?

那什麼情況更可能需要融合?

1. 椎間孔嚴重塌陷、骨頭卡住神經

2. 小面關節裂隙很大,影像顯示明顯動態不穩

3. 多節段病灶或伴隨脊柱畸形

4. 曾在該節段做過減壓手術

![]() 就診時如果被醫師建議融合,或許你可以問醫師的關鍵問題

就診時如果被醫師建議融合,或許你可以問醫師的關鍵問題

1. 我的滑脫是穩定還是不穩定?怎麼判斷的?

2. 有沒有合併嚴重的椎間孔骨性神經壓迫?

3. 我的情況,是否符合國際研究裡「單純減壓也有效」的族群?

![]() 總結

總結

「打不打釘子」沒有絕對答案,但對於穩定型單節段滑脫的腰椎狹窄,最新研究顯示單純減壓並不比融合差,而且手術負擔更小。

選擇手術前,把你的條件跟醫師仔細確認,才是最安全的做法。

最後提醒各位病友,要手術雖然是大事,但說真的,手術切忌各種幻想或自以為是的一勞永逸想法。說真的,這是很不切實際的…

最後的最後,一定要強調的是上面的文章再好也都是統計,你說有沒有有做完神經減壓但是還是效果不好最後改成融合的?當然有,文章其實只是要說明很多時候,可能直接叫病人融合還是有時候有點太多了的味道。並不是說好像做減壓就一定比較好,還是提醒大家要跟自己信賴的醫師討論。

![]() 脊椎|健康專欄|期刊閱讀|手術細節|疾病衛教

脊椎|健康專欄|期刊閱讀|手術細節|疾病衛教![]() 熊偉 醫師介紹 https://taiwanspine.com/about

熊偉 醫師介紹 https://taiwanspine.com/about![]() 新光醫院 骨科&脊椎外科 主治醫師

新光醫院 骨科&脊椎外科 主治醫師![]() 看診掛號 https://taiwanspine.com/appointment

看診掛號 https://taiwanspine.com/appointment